はじめに

プロジェクトやコンテンツ制作で「成果」と一言で言っても、その定義は人によって大きく異なります。

KSP構文におけるOutcomeは、「ユーザーが行動した後に得られる体験や変化」を明確に設計することを指します。

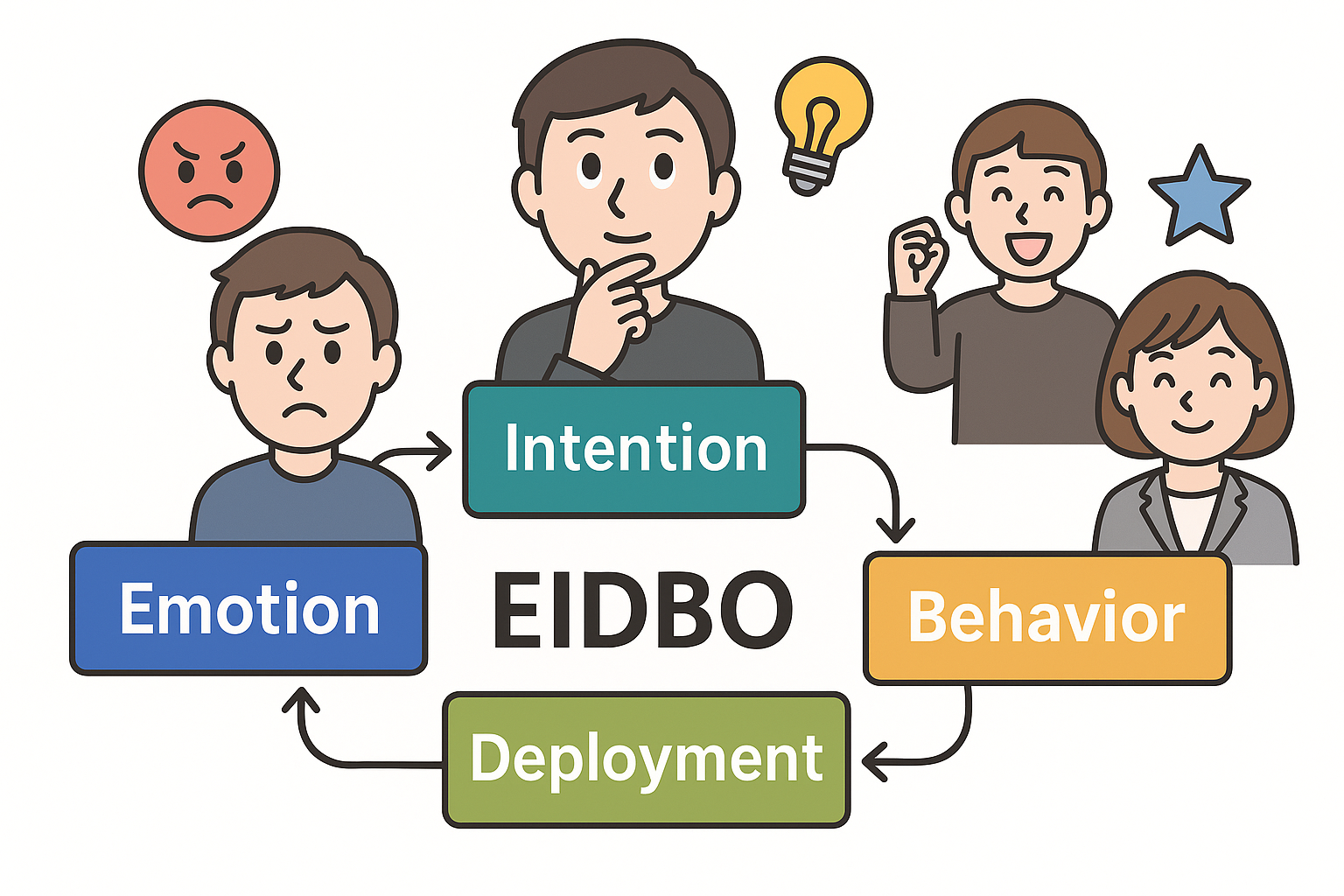

これは単なる目標設定ではなく、感情→行動→成果という流れを意識した出口設計です。

Outcomeを意識せずに活動すると、成果が曖昧なまま終わり、改善や再現が困難になります。

この記事では、Outcomeの基礎から応用までを体系的に解説しますので、最後までじっくり読み進めてください。

Outcomeとは何か

ゴールと成果の違い

- ゴール:行動の到達地点(例:商品購入、イベント参加)

- Outcome(成果):行動の後に得られる価値や体験(例:生活の改善、満足感、知識習得)

Outcomeは数字だけでは測れない質的変化も含みます。

たとえば、商品購入がゴールであっても、「買ってよかった」という感情や生活の変化こそがOutcomeです。

Outcomeが重要な理由

- 再現性の確保:成果が明確だと同じ結果を繰り返し出せる

- 満足度の向上:ゴール後の体験を重視することで、リピートや口コミが増える

- 評価基準の明確化:成果の質と量を測定できる

Outcome設計の手順

1. ユーザー体験の出口を定義する

- 行動の後にユーザーがどんな状態になってほしいのかを具体的に書き出す

- 「◯◯ができるようになる」「△△の不安がなくなる」など、変化を言葉にする

2. 成果を測定する指標を設定する

- 数値化できる指標(例:継続率、再購入率、アンケート満足度)

- 数値化が難しい場合は、質的評価(事例集、インタビュー)も活用

3. 感情と結びつける

Outcomeは感情と密接に関連します。

ポジティブな感情体験が次の行動を促し、ネガティブな感情体験は離脱を招きます。

応用例

1. プロダクト開発

- ゴール:新機能のリリース

- Outcome:ユーザーが操作に迷わず、短時間で目的を達成できる

2. コンテンツマーケティング

- ゴール:記事の公開

- Outcome:読者が知識を得て、実際に行動を起こす(例:サービス登録)

3. イベント運営

- ゴール:イベント開催

- Outcome:参加者が新しい人脈を作り、学びや刺激を持ち帰る

事例:Outcome設計の失敗と改善

- 失敗例:商品の販売数だけをゴールに設定 → 購入後のフォローがなく、リピート率が低下

- 改善例:購入後に「使い方ガイド」や「活用事例メール」を送付 → 満足度が上がりリピート増

Outcome設計を成功させるポイント

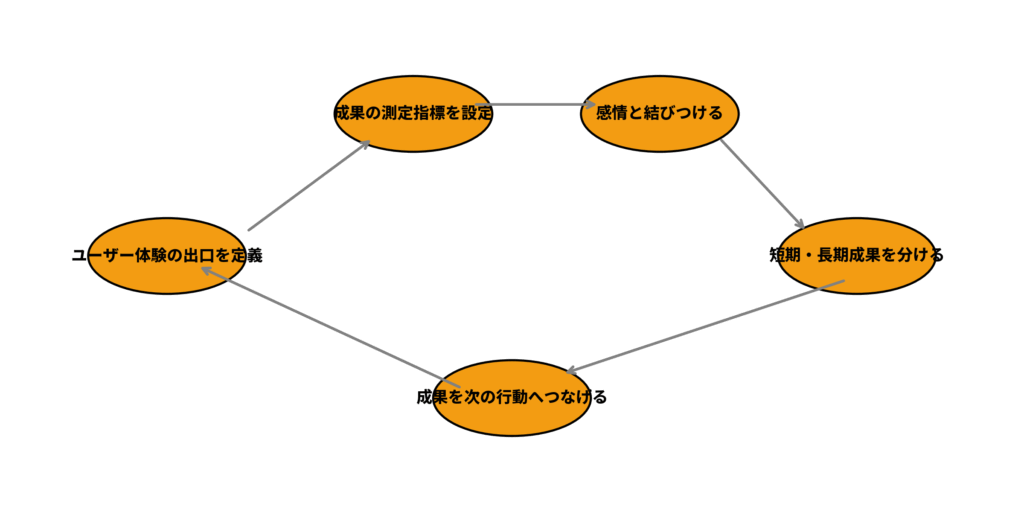

- ユーザー視点で考える

成果は提供側の都合ではなく、受け手の体験から定義する - 感情と行動を連動させる

成果を喜びや達成感と結びつける - 短期と長期の成果を分けて設定する

短期成果:すぐに実感できる効果

長期成果:継続利用や習慣化による効果 - 成果を測定可能にする

定量・定性の両面で評価指標を用意する - 成果を次の行動につなげる

Outcomeが次のEmotionを生み出す仕組みを作る

実践チェックリスト(5項目)

▢ゴールと成果を明確に区別できている

▢成果が具体的な行動後の変化として定義されている

▢測定可能な指標を設定している

▢成果がポジティブな感情と結びついている

▢成果から次の行動サイクルへの流れが設計されている

まとめ

Outcome設計は、プロジェクトや施策の「出口」を決めるだけでなく、その後の感情や行動までデザインする思考法です。

KSP構文やEIDBOと組み合わせることで、成果の再現性と継続性が飛躍的に高まります。

ぜひあなたの活動にもOutcome視点を取り入れて生活や仕事に役立ててみてください。

💡 参考リンク

「感情から行動へ導く文章構造」