序章:なぜ今、100年前の金融論なのか?

僕たちの生きる現代は、絶え間ないノイズに満ちている。

2008年、リーマン・ブラザーズの破綻が世界を揺るがした。サブプライムローンという複雑な金融商品は、まるで設計図のないまま増築を繰り返した建築物のように崩れ去った。近年では、シリコンバレーバンク(SVB)の急速な破綻や、乱高下を繰り返す暗号資産市場が記憶に新しい。

なぜ、これほどまでにテクノロジーが進化し、情報が溢れているにもかかわらず、同じような過ちは繰り返されるのだろうか?

この問いに対する答えのヒント、その熱源は、意外な場所にあった。100年以上前の日本、明治時代の教室だ。複雑に見える現代金融システムのバグは、実は極めてシンプルな構造を持つのかもしれない。

思考の回路を、過去へと接続してみようか。

この記事でわかること

- 100年以上前の金融論が、現代の金融危機(リーマンショック等)を予見していた理由

- AI時代にも変わらない「信用」の本当の意味

- 日本の近代化を支えた、知られざる経済思想家・浜田健次郎の教え

- 明日からの仕事や投資に活かせる、経済の倫理的視点

第一章:明治の賢人・浜田健次郎と「信用は人物に帰す」という教え

明治時代。日本という国家が、近代化の荒波の中で必死に舵を取っていた時代だ。1897年には国際社会の信頼を得るため金本位制を導入。経済の骨格を急ピッチで設計していた。

その中心地の一つ、東京商業学校(現在の一橋大学)。ここで未来の経済を担う若者たちに向けて、一人の男が金融の本質を説いていた。彼の名は、浜田健次郎。渋沢栄一ほど有名ではないかもしれない。しかし、彼の言葉は、現代に生きる僕たちにこそ深く突き刺さる。

浜田の講義録を紐解くと、驚くほど普遍的な一文に突き当たる。

「信用は畢竟(ひっきょう)人物に帰するの外なし」

(『東京商業学校講義録』金融論より)

「信用というものは、突き詰めれば、その人自身の『人物』に行き着くしかない」。彼はそう断言した。

これは単なる精神論ではない。金融システムという巨大な回路を動かす、最も根源的なOSの仕様書だ。当時の日本は、まだ銀行制度も未熟で、何より「信用」という無形の資産をどうやって創造し、維持するかが最大の課題だった。浜田は、担保や資産といった目に見えるものではなく、経営者の人格、誠実さ、倫理観こそが、経済を安定させる基盤だと見抜いていた。

この「人物」という言葉の持つ温度と重みを、僕たちは果たして正しく理解できているだろうか。

第二章:現代金融の歪みと浜田の警鐘

時を現代に戻そう。

浜田の視点から21世紀の金融危機を再検証すると、その構造的な欠陥が浮かび上がってくる。

リーマンショックの原因と本質:ブラックボックス化された回路

リーマンショックの引き金となったサブプライムローン関連の金融商品は、極めて複雑な構造をしていた。債権は証券化され、切り刻まれ、世界中の投資家に販売された。

このプロセスで何が起きたか?

それは、「信用のブラックボックス化」だ。

本来、信用は貸し手と借り手の「顔が見える関係」から生まれる。しかし、金融工学という名の複雑な回路を通すうちに、その根源にあったはずの「人物」の情報は失われ、ただのリスク値とリターン率という無機質なデータに変換された。

- 誰が借りているのか?(人物)

- 返済する意思と能力はあるのか?(人格・誠実さ)

こうした最も重要な問いは、複雑な数式の奥に埋もれてしまった。格付け会社は高評価を与え、投資家はそれを鵜呑みにした。結果、誰も中身を理解していない「時限爆弾」が世界中に拡散された。これはまさに、浜田が警鐘を鳴らした「人物」を無視した金融システムの暴走そのものだ。

SVB破綻と暗号資産バブル:「信用」のデジタルな幻想

シリコンバレーバンクの破綻は、SNSによる取り付け騒ぎが引き金となった点で現代的だ。しかし、その根底には、金利上昇リスクに対する経営陣の判断ミス、つまり「人物」の問題があった。

また、暗号資産の世界を見てみよう。「コードは法なり(Code is Law)」という思想の下、プログラムによって自動執行されるDeFi(分散型金融)が注目を集めた。これは一見、人間的なエラーを排除した究極のシステムに思える。

しかし、実際にはハッキングや詐欺が横行し、多くのプロジェクトが破綻した。なぜか?システムを設計し、運営するのは、結局のところ「人物」だからだ。どんなに精緻なプログラムを組んでも、その背後にある人間の意図や倫理観が歪んでいれば、システムは凶器に変わりうる。

これは、日本の金融史が教えてくれる重要な教訓でもある。信用創造の仕組みを理解するには、計算式だけでなく、その根底にある人間性を理解する必要があるのだ。

第三章:【独自分析】100年の時を超える「人物」の構造設計

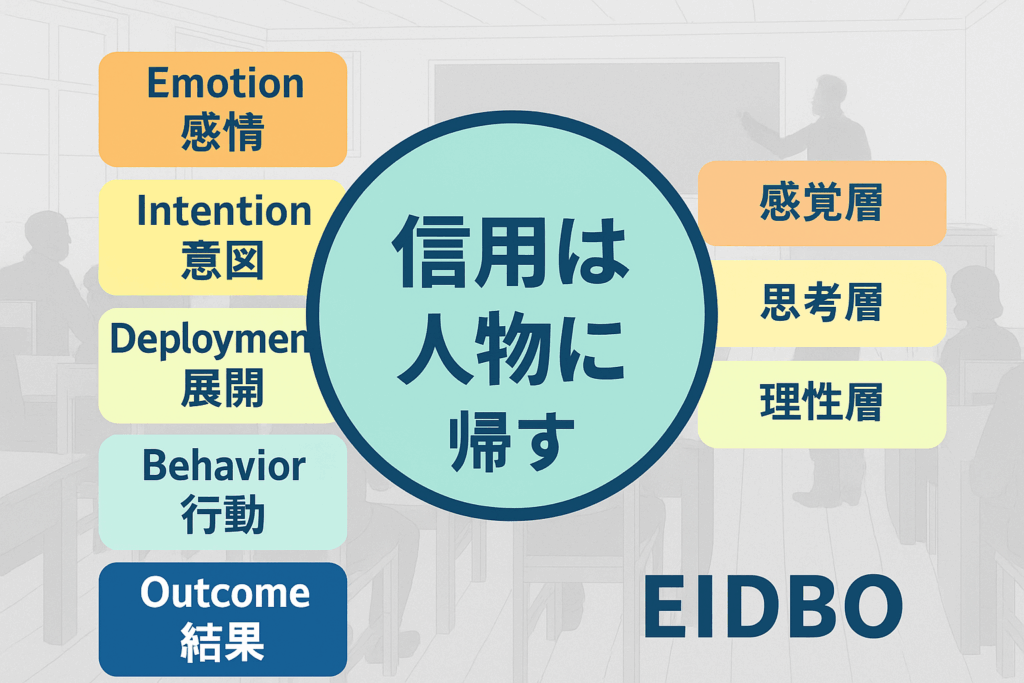

では、浜田が述べた「人物」とは、具体的にどのような要素で構成されているのだろうか。彼の思想を、僕なりに現代的なフレームワークで再構築(リ・アーキテクト)してみたい。

それは、『感情・意図・行動』という3つの要素が、『成果』としての信用を生み出す構造だと設計できる。

1. 感情(Emotion):責任と誇りという熱源

まず起点となるのは、感情の領域だ。

浜田は、金融に携わる者が持つべき「誇りと責任感」を重視した。「金融は国家の血脈である」という彼の言葉は、自らの仕事が社会に与える影響の大きさを自覚せよ、というメッセージだ。

- これは、単なる儲け話ではない。

- 社会のインフラを支えているのだ。

この熱量ある感情が、すべての行動の原動力となる。目先の利益に目が眩んだり、困難な状況で安易な道に逃げたりしないための、内なるコンパスだ。

2. 意図(Intention):健全な経済基盤を設計する意志

次に、その感情は明確な「意図」へと昇華される。

浜田の意図は明確だった。「人格を基礎とした健全な経済基盤を創る」ことだ。彼は講義録という形で、その思想を広く展開(Deployment)しようとした。

現代のビジネスパーソンに置き換えるなら、「顧客に真の価値を届けたい」「持続可能な社会に貢献したい」といった、利益を超えた目的意識がこれにあたる。この意図の純度が、行動の質を決定する。

3. 行動(Behavior):誠実さの実装

そして意図は、日々の具体的な「行動」に現れる。

浜田が説いたのは、誠実な取引の実践だ。約束を守る。情報を偽らない。顧客に対して真摯であること。一つ一つの行動の積み重ねが、やがて揺るぎない評価となる。

リーマンショックで問題となったのは、住宅ローンを返済できる見込みの低い人々にまで融資を拡大した、金融機関の無責任な「行動」だった。短期的な手数料稼ぎという歪んだ意図が、不正な行動を生んだのだ。

成果(Outcome):社会インフラとしての信用

これら『感情・意図・行動』が、プログレッシブロックの変拍子のように複雑に、しかし調和をもって組み合わさったとき、その最終的なアウトプットとして「信用」が生まれる。

この信用は、単なる個人の評判ではない。それは、日本という国家が国際社会で取引するための「社会インフラ」そのものだった。浜田の教えを受けた世代が、その後の日本の経済基盤を築いていったことは、歴史が証明している。

これは、現代の僕たちにも当てはまる。君が個人として得る信用は、君が所属する企業やコミュニティ、ひいては社会全体の信用の素材となるのだ。

結論:私たちが未来のために設計すべきこと

再び、現在地へ。

僕たちは今、AIという新たなテクノロジーの夜明けに立っている。AIは金融取引を効率化し、リスク分析を高度化するだろう。しかし、浜田の教えは、そんな時代だからこそ一層の輝きを増す。

なぜなら、どんなに優れたAIも、それを使う「人物」の倫理観を問うからだ。

浜田健次郎の100年前の講義録から、僕たちが未来のために設計すべきことは何か。

個人レベルでの実装:

- 投資家として: 投資先の企業のサービスや財務諸表だけでなく、その経営陣がどのような「意図」を持ち、どのような「行動」をしてきたか、その「人物」を見る視点を持つこと。

- ビジネスパーソンとして: 自分の仕事が社会にどのような影響を与えるかという「感情(責任感)」を持ち、誠実な「行動」を貫くこと。それが君自身の最も価値ある資産、つまり「信用」を構築する。

社会レベルでの再設計:

- 企業として: 短期的な利益追求だけでなく、長期的な信頼関係を築く経営、つまり「人物」を育てる組織文化を設計すること。

- 金融システムとして: テクノロジーによる効率化と同時に、取引の透明性を確保し、「顔の見える関係」をどう担保するかを再設計すること。複雑なブラックボックスではなく、信頼を可視化する回路が求められている。

金融危機は、自然災害ではない。それは、人間の判断ミス、つまり「人物」の問題が引き起こす人災だ。だからこそ、その構造を理解し、再設計することが可能だ。

「信用は人物に帰す」

このシンプルな言葉を、僕たちの時代のOSとして、もう一度インストールし直す必要がある。社会全体の信頼というインフラを、テクノロジーという新たな素材を使いながら、僕たち一人ひとりが再設計していく。

未来は、まだ白紙の設計図だ。そこにどんな線を引くかは、僕たち自身に委ねられている。

参考文献

- 東京商業学校.『東京商業学校講義録』金融論(浜田健次郎).[出版者不明].国立国会図書館デジタルコレクション.https://dl.ndl.go.jp/pid/803449 (参照 2025-08-14)

この記事が、あなたの思考の回路に新たな接続点をもたらしたなら幸いです。

↓↓↓ note版では、ここでしか読めない切り口でアプローチしてます ↓↓↓