先日、ホリエモンこと堀江貴文氏がYouTubeで以下のようなことを語っていた。

「GPT-4はポリコレや忖度が強すぎて、ビジネスや研究開発の現場ではちょっと使いにくい」。

堀江氏は短い動画の中で端的に語っていたが、この言葉は、単なる「使い勝手の感想」に留まらない深い洞察がある。

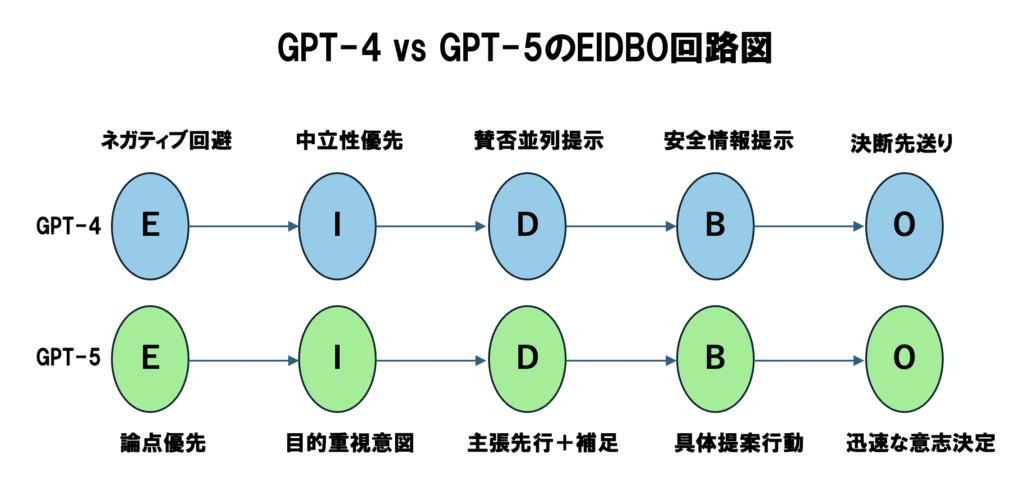

EIDBO(Emotion → Intention → Deployment → Behavior → Outcome)の視点で見ると、

AIと人間のやり取りに潜む構造的なズレが浮かび上がってくる。

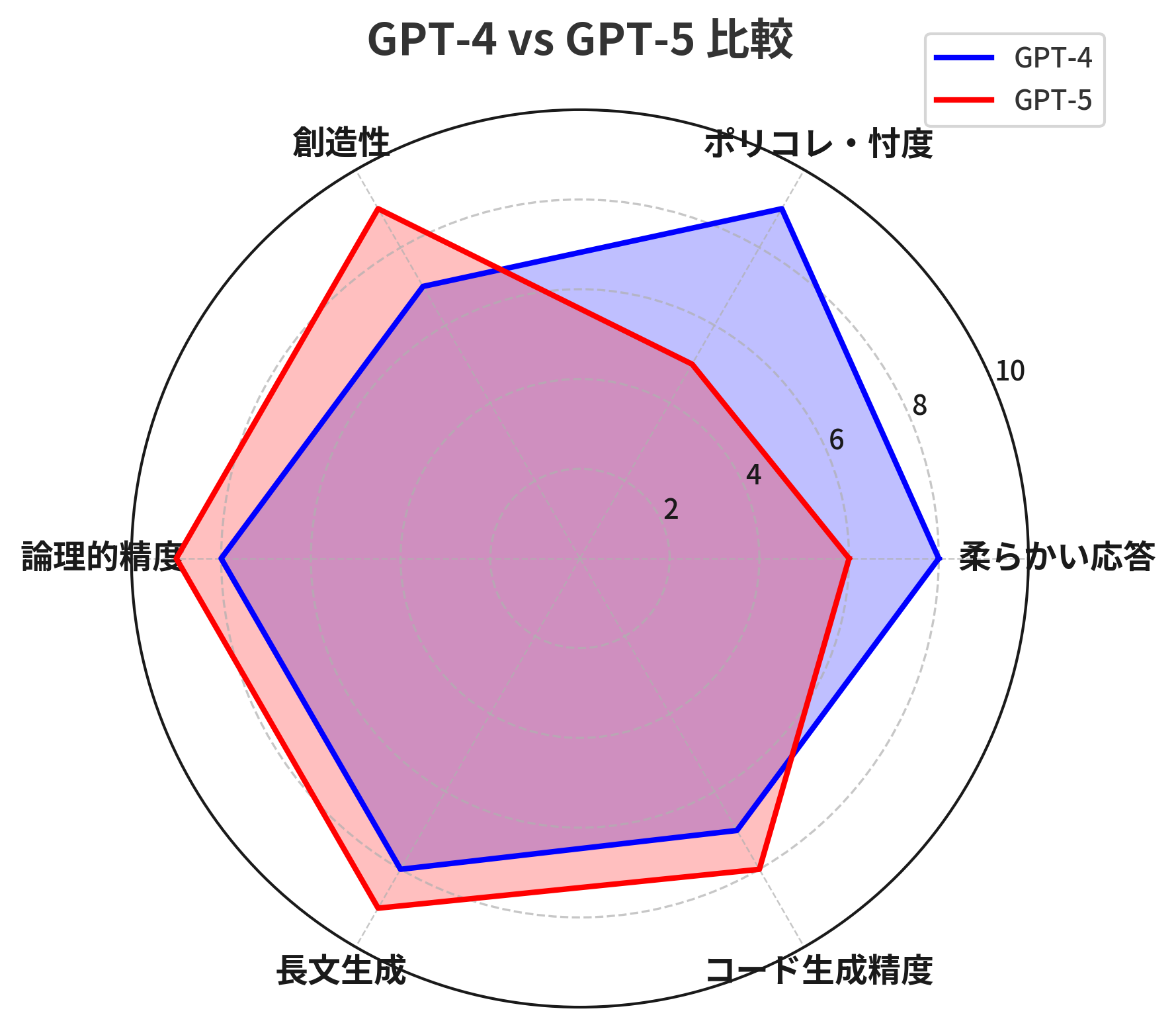

GPT-4とGPT-5の差をEIDBOで見る

1. Emotion(感情の扱い)

- GPT-4:ネガティブ感情を回避しようとし、危険性や不快感の可能性がある話題を遠ざける

- GPT-5:感情よりも論点優先に舵を切り、条件次第で踏み込む発言が増えた

2. Intention(意図形成)

- GPT-4:中立性を保つことが最優先。意図が「誰も傷つけない」方向に固定されがち

- GPT-5:質問者が示す目的や立場を汲み取り、それに沿った意図形成が可能

3. Deployment(展開方法)

- GPT-4:多面的な情報提示で全体像を安全にカバー

- GPT-5:主張を先に提示し、必要な条件やリスクを後から補足する展開

4. Behavior(具体的行動)

- GPT-4:議論よりも安全な情報提供行動を取る

- GPT-5:提案・結論を明確化する行動パターンが増加

5. Outcome(結果)

- GPT-4:安全だが決断が先送りになりやすい

- GPT-5:結論が早く、意思決定や次の行動が促進されやすい

事例:同じ質問のEIDBO比較

質問:「日本の防衛力強化は必要か?」

- GPT-4のEIDBO構造

- E:防衛というセンシティブテーマ → ネガティブ感情回避

- I:中立性を最優先

- D:賛否両論を並べる

- B:具体案は提示せず「国民的議論が必要」で終了

- O:読者は情報は得るが、意思決定には至らない

- GPT-5のEIDBO構造

- E:感情よりも論点重視

- I:質問者の意図=結論を求めていると解釈

- D:「必要」と明言し、外交戦略の条件を補足

- B:強化のステップ案を提示

- O:読者が次に取るべき行動が明確になる

まとめ

ホリエモンの発言は、単に「GPT-4は使いにくい、GPT-5は使いやすい」という比較では終わらない。

EIDBOで分解すれば、そこにはAIの人格OSの変化と人間側がAIをどう自己ペルソナ設定(ロールプレイ設定)するかの重要性が見えてくる。

結局、AIの有用性はモデルの性能だけでなく、

「Emotion → Intention → Deployment → Behavior → Outcome」の各段階を

どこまで自分の目的に最適化できるかで決まるのだ。

↓↓↓ note版では、ここでしか読めない切り口で深掘りしてます ↓↓↓